中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、彭承志、陈明城教授等,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态。该成果5月3日发表于国际学术期刊《Science》。

论文通讯作者、中国科大教授潘建伟院士介绍,该成果是量子模拟技术的重要突破,将很快用于模拟量子系统,推动量子物理研究和量子计算的发展。

分数量子霍尔效应:量子计算走向实用的关键课题

分数量子霍尔态可以激发出局域的准粒子。这种准粒子具有奇异的分数统计和拓扑保护性质,有望成为拓扑量子计算的载体。而拓扑量子计算有更大的容错能力,能够突破传统量子计算走向实用过程中的容错能力困境。分数量子霍尔效应研究,也因此成为全球顶级实验室竞相追逐的热点。

“霍尔效应”是指当电流通过置于磁场中的材料时,电子受到洛伦兹力的作用,在材料内部产生垂直于电流和磁场方向的电压。“反常霍尔效应”则是指在没有外部磁场的情况下能观察到的类似于霍尔效应的现象。

1980年,德国科学家克劳斯·冯·克利钦发现在极低温和强磁场条件下,霍尔态的电导率曲线总是在整数位置出现一条稳定的平线。这被称为“整数量子霍尔效应”,为精确测量电阻提供了标准。1981年,美籍华裔科学家崔琦和德国科学家霍斯特·施特默又发现了分数量子霍尔效应。这两项发现分别获得1985年和1998年诺贝尔物理学奖。

此后40余年间,分数量子霍尔效应研究受到了广泛关注。对分数量子霍尔态的研究,已经衍生出了拓扑序、复合费米子等理论成果,并逐渐成为多体物理学的基本模型。

操控量子系统之梦:能不能随心所欲做研究

要研究分数量子霍尔效应,首先要制备出分数量子霍尔态。

传统的量子霍尔效应实验研究采用“自顶而下”的方式,即在特定材料的基础上,利用该材料已有的结构和性质实现制备量子霍尔态,并对量子霍尔态进行研究。

其优势在于可以在自然界找到相应的材料。但通常开展研究时,需要极低温环境、极高的二维材料纯净度和极强的磁场,实验要求较为苛刻。此外,该方法难以对系统微观量子态进行单点位独立操控和测量。”潘建伟说。

在非线性光子系统中构建人工规范场实现光子的分数量子霍尔态

一直以来,科学家们都想走一条“自底而上”的路。

“‘自顶而下’就像有一座山,我们要在山里凿洞做房子,受现实条件约束,不能随心所欲。‘自底而上’好比我们用砖块盖房子,可以按照自己的意愿来盖。”论文通讯作者、中国科大教授陆朝阳说。

潘建伟介绍,人工搭建的量子系统结构清晰、灵活可控,是一种研究复杂量子物态的新范式。其优势在于,无需外磁场,通过变换耦合形式即可构造出等效人工规范场;通过对系统进行高精度可寻址的操控,可实现对高集成度量子系统微观性质的全面测量和可控利用。

观察到分数量子霍尔态的拓扑关联和拓扑光子流“

这类技术被称为量子模拟,是第二次量子革命的重要内容。”潘建伟说。

此前,国际上已经基于此开展了一些合成拓扑物态、研究拓扑性质的量子模拟工作。“然而,由于以往系统中耦合形式和非线性强度的限制,人们一直未能在二维晶格中为光子构建人工规范场。”陆朝阳说。

用光子模拟出量子态:全新的量子实验平台

在量子模拟技术方面,潘建伟等人选择了一条与众不同的赛道——用光子模拟电子以实现分数量子反常霍尔态。

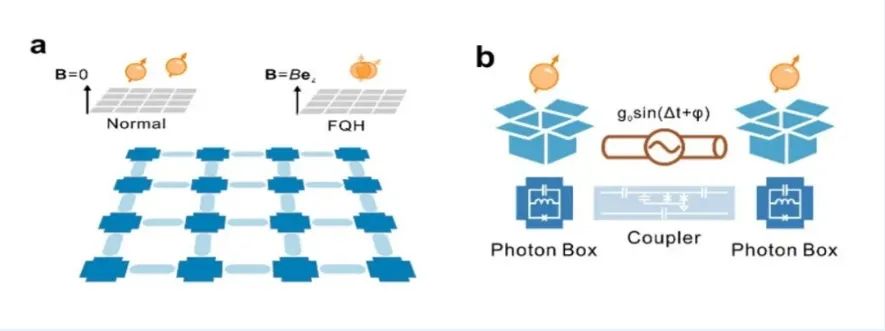

第一步,将光子囚禁到“盒子”里。团队在国际上自主研发和命名了一种俗称“光子盒”的新型超导量子比特,将其排布为4×4的晶格阵列,并为光子提供更强的相互排斥作用,以模拟电子之间的库仑相互作用。

第二步,让光子在“光子盒”间“跳舞”。团队通过交流耦合的方式,构造出作用于光子的等效磁场,使光子绕晶格流动。“这个过程就像让光子有了一种‘记忆能力’,让它们在绕圈圈的过程中记住自己的路径相关信息。”陆朝阳说。

成果示意图

16个非线性“光子盒”阵列囚禁的微波光子强相互作用形成分数量子反常霍尔态

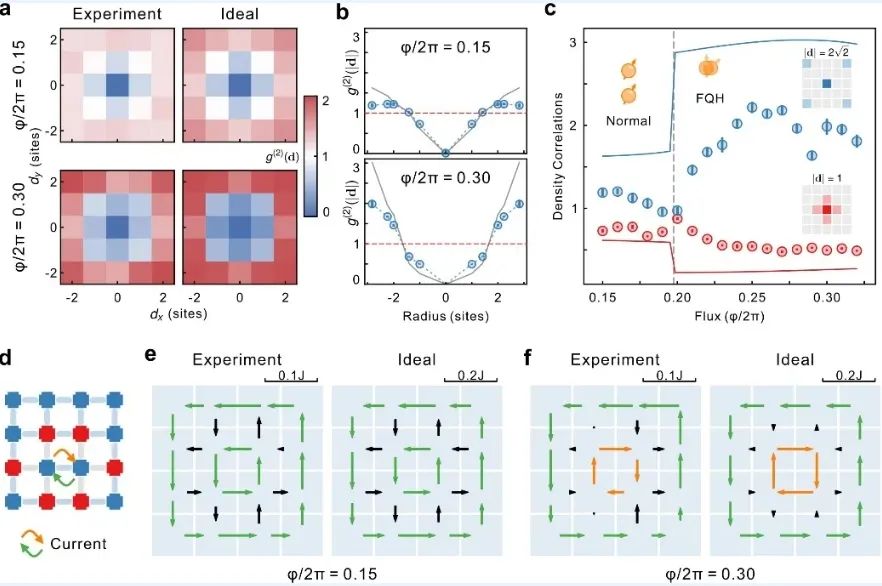

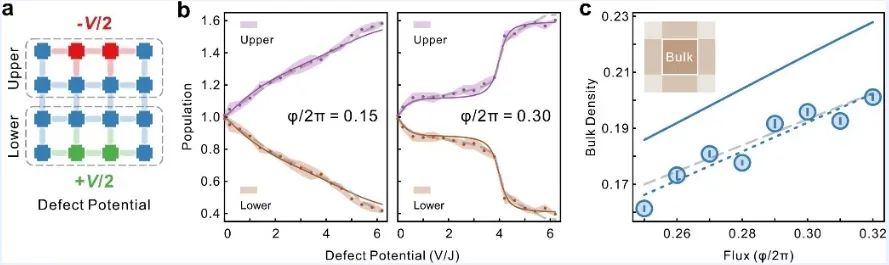

这两步是用光子模拟分子量子霍尔态的关键难题。走完这两步后,研究人员观测到了分数量子霍尔态独有的拓扑关联性质,验证了该系统的分数霍尔电导。同时,他们通过引入局域势场的方法,跟踪了准粒子的产生过程,证实了准粒子的不可压缩性质。

“人造系统具有可寻址、单点位独立控制和读取,以及可编程性强的优势,为实验观测和操纵提供了新手段。”陆朝阳说。

观察到准粒子的不可压缩和分数霍尔电导

潘建伟表示,下一步,团队一方面将研制专用量子模拟机,用可控的方式构建分数量子霍尔态,以理解分数量子霍尔效应;另一方面,将在未来一两年内用分数量子霍尔态激发出准粒子,并探索研制具有更高容错能力的拓扑量子计算机。

同行评议: 构建新型容错量子计算机的起点

对于这项研究,国际同行专家给予高度认可和评价。

《Science》审稿人认为,这项工作“是利用相互作用光子进行量子模拟的重大进展”,“有潜力为实现非阿贝尔拓扑态开辟一条新的途径”。

诺贝尔物理学奖得主、美国麻省理工学院教授弗朗克·维尔切克(Frank Wilczek)表示,这种“自底而上”、用人造原子构建哈密顿量的途径是一个“非常有前途的想法”。这是一个令人印象深刻的实验,为基于任意子的量子信息处理迈出重要一步,“原本完全是理论,现在变成了现实”。

美国华盛顿大学教授许晓栋认为,这项工作的重要意义是创造了一个可以精确调控的量子模拟平台去实现不需要外加磁场的分数量子霍尔态,可为凝聚态物理研究提供前瞻和重要的指导意义。该工作展示了如何用光子来实现量子模拟分数量子霍尔效应,不论技术上还是物理上都很有意义,未来可进一步研究用它来创造一些新奇量子物态。

香港大学教授姚望称,这是一个“非常强大的量子模拟器”,其优美的实验设计将产生重大影响,令人兴奋之处在于其可控性和灵活性,能够访问单个晶格点非常重要,有潜力模拟更多种系统,会显著推进人们对这种长期引人关注的奇异现象的理解。

沃尔夫物理学奖获得者、奥地利因斯布鲁克大学教授彼得·佐勒(Peter Zoller)指出,“这在科学和技术上都是一项杰出的成就”,“实现这样的目标是多年来全球顶级实验室竞争的量子模拟的‘圣杯’之一”。在量子设备上高精度地产生如此高度纠缠的量子态,为研究奇异量子态开启了大门,是实现构建新型容错量子计算机这一长期梦想的起点。

本文综合自央视新闻、中国科学报、中国新闻网等。